《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021(以下简称“鉴定加固通用规范”)将于2022年4月1日起实施,那么抗震鉴定有变化吗?这也是《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009(以下简称“抗震鉴定标准”)编制组近期收到不少信息所提到的疑问,今天笔者就和大家一起来解读。

鉴定加固通用规范颁布后,抗震鉴定标准中的21条强制性条文废止了18条(见下表1红色条文号部分),另外3条变更为非强制条文(下表1黑色条文号)。

表1

其中废止的部分内容在鉴定加固通用规范里已有体现,如抗震鉴定标准的“4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.2.4条”就对应于鉴定加固通用规范的“5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4条”等。

但各位结构工程师更多关注的是,通用规范实施后,抗震鉴定该怎么进行,容笔者慢慢道来。

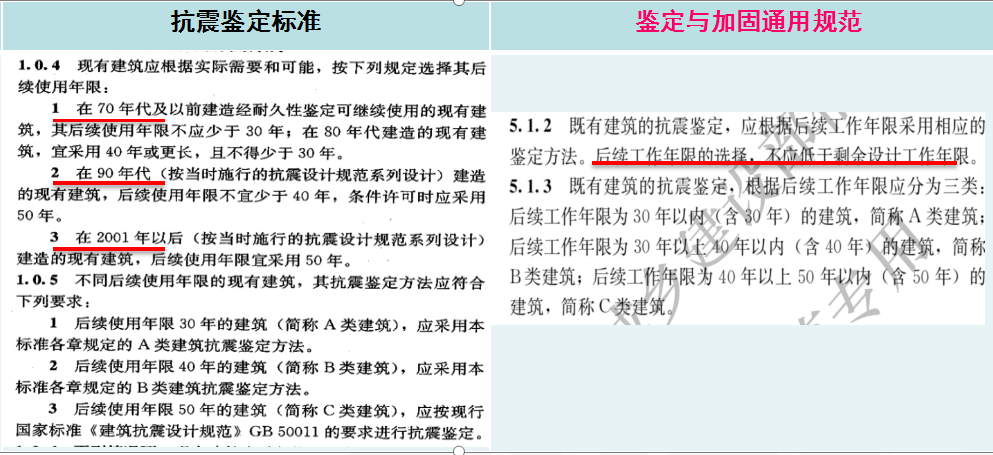

两个标准抗震鉴定时建筑类别的划分依据详见下表2。

表2

从表2看出,抗震鉴定标准是先依据建筑建造年代确定最低后续使用年限,再根据确定后的后续使用年限将现有建筑分为A、B、C三类进行抗震鉴定,每类有相应的鉴定方法;鉴定加固通用规范是直接依据后续工作年限(其实即后续使用年限)确定建筑鉴定类别(也是A、B、C三类),每类有相应的鉴定方法,这就让结构师宝宝们懵圈了,难道说通用规范实施后,抗震鉴定建筑类别可以随便选?如2005年建造的建筑鉴定时可按业主或鉴定人的喜好来确定是A类或B类吗?答案显然不是,鉴定加固通用规范的第5.1.4条也表明了这一点,即“A类和B类建筑的抗震鉴定,应允许采用折减的地震作用进行抗震承载力和变形验算,应允许采用现行标准调低的要求进行抗震措施的核查,但不应低于原建造时的抗震设计要求”(关于5.1.4条的后半句话后面讨论),也就是说,表面看来,无论哪年建造的建筑,鉴定时A、B、C类都可以选,但一句“不应低于原建造时的抗震设计要求”就决定了实际上2005年建造的建筑,仍不能选择按照A或B类的方法进行抗震鉴定(假设鉴定通用规范的A、B、C类与抗震鉴定标准的A、B、C类的要求基本相同)。

接下来再看,建筑抗震鉴定标准的A、B、C类与鉴定加固通用规范的A、B、C类的异同,详见下表3。表中看来,二者的后续使用(工作)年限的划分似乎有差异,但仔细观察,后者所述的小于30年和等于30年时在抗震鉴定要求方面没有区别,即后续工作年限20年也得按照30年的要求进行,这个与前者一致。另外,两个标准的A、B、C类的鉴定方法也基本相同,A、B类都可用规范法和综合抗震能力指数法(对于规则的砌体、钢筋混凝土结构),且鉴定加固通用规范的5.3.3条的算法及系数取值均与抗震鉴定标准的相应做法基本一致,这也进一步核实了通用规范的后续工作年限实际也是与建造年代相关(因为“不应低于原建造时的抗震设计要求”)。

建筑抗震鉴定标准 | 鉴定加固通用规范 | |

ABC类建筑与后续使用(工作)年限 | A类:后续使用年限30年 B类:后续使用年限40年 C类:后续使用年限50年 | A类:后续工作年限≤30年 B类:30年<后续工作年限≤40年 C类:40年<后续工作年限≤50年 |

ABC类建筑的鉴定方法 | A类:原95鉴定标准的方法,基本按照78规范并加强要求的方法进行,综合抗震能力指数法,也可以按照标准3.0.5条采用现行规范规定的方法,钢筋混凝土构件应按现行国家标准承载力抗震调整系数值的0.85倍采用;B类:基本按照89规范并同时吸收了个别01规范的的要求进行,对于规则的也可按综合抗震能力法但相关系数与A类不同; C类:基本按照现行抗震规范的要求、并适当考虑构造影响进行,不低于原设计建造时的抗震要求。 | 采用现行规范规定的方法进行抗震承载力验算时,A类建筑的水平地震影响系数最大值应不低于现行标准相应值的0.80倍,或承载力抗震调整系数不低于现行标准相应值的0.85 倍; B类建筑的水平地震影响系数最大值应不低于现行标准相应值的0.90倍。 同时,上述参数不应低于原建造时抗震设计要求的相应值。 另多层规则砌体、混凝土,还可以用综合抗震能力指数法--5.3.3条,同建筑抗震鉴定标准。 C类建筑按照现行规范标准。 |

表3

最后,我们再看看结构工程师们疑惑的鉴定加固通用规范5.1.4的后半句,即“C类建筑,应按现行标准的要求进行抗震鉴定;当限于技术条件,难以按现行标准执行时,允许调低其后续工作年限,并按 B 类建筑的要求从严进行处理。”,首先需要明确的是C类建筑也“不应低于原建造时抗震设计要求的相应值”,一是与国家防灾减灾策略相协调,二是所有通用规范的前言都写有“对于既有建筑改造项目(指不改变原有使用功能),当条件不具备、执行强制性确有